La

comète du siècle

McNaught C/2006 P1

Emmanuël Jehin [1, 2] et Jean Manfroid

[1]

1. Institut d'Astrophyisque et de Géophysique de l'Université de

Liège

2. Observatoire Européen Austral (ESO)

Article paru dans

la revue le Ciel (février 2007) de la Société astronomique

de Liège (SAL)

et dans le bulletin du Groupe Astronomie de Spa

(GAS).

C’est dans une désolante apathie médiatique que s’est

déroulé l’un des spectacles les plus grandioses de

la nature, une manifestation céleste qui aurait fait trembler les

anciens et dans laquelle ils auraient vu l’annonce d’événements

glorieux ou de terribles catastrophes. Peut-être manquait-il un sponsor

cigarettier à la comète C/2006 P1 McNaught ?

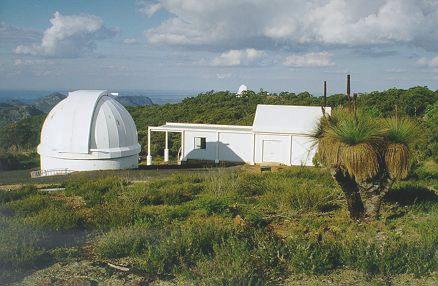

Cette comète a été découverte par Robert H.

McNaught le 7 août 2006 avec le télescope Schmidt « Uppsala » de

50 cm de l’observatoire de Siding Spring, en Australie. C’est

la 29e comète découverte au moyen du Schmidt Uppsala depuis

le début 2004 dans le cadre du projet Siding Spring Survey, un recensement

d’astéroïdes potentiellement dangereux. Grâce à ce

télescope et à deux autres se trouvant en Arizona, pas moins

de 400 astéroïdes pouvant s’approcher de la Terre (Near

Earth Asteroids, NEA) ont été découverts en 2006.

Pour R.H. McNaught, il s’agit de sa 31e comète !

|

|

Première image de C/2006 P1. La comète était de magnitude 17.3 et montrait une faible coma de 20 secondes d'arc de diamètre. Le champ fait 13 minutes d'arc de largeur. Pose de 20 secondes, le 7 août 2006 avec le Schmidt de 20 pouces de Siding Spring (sous la coupole). |

|

C/2006 P1 est une « nouvelle » comète venant directement

du nuage de Oort. Pour les astronomes, elle est donc plutôt semblable à la

comète Hale-Bopp (C/1995 O1) qu’à 1P/Halley par exemple,

qui est périodique. Mais peut-être reviendra-t-elle dans des

milliers d’années ?

Très faible lors de sa découverte, l’éclat de

C/2006 P1 s’est progressivement accru mais il n’atteignait

pas encore la 8e magnitude lorsque, s’approchant du Soleil, la comète

se perdit dans le crépuscule en novembre. Toutes les hypothèses étaient

alors envisagées. Reverrait-on la comète en janvier lorsqu’elle

se serait dégagée angulairement du Soleil, ou aurait-elle

disparu, évaporée sous la chaleur de l’astre du jour…

La comète fut retrouvée dès la fin de l’année

plus brillante que prévue aux alentours de la magnitude 4 et, à la surprise

générale, son éclat augmentait de jour en jour tandis

que sa trajectoire l’amenait au périhélie. A la mi-janvier

elle est passée très près du Soleil, à 0,17

unité astronomique, soit deux fois plus près de l’astre

du jour que Mercure, et on notait une magnitude de -4 ou -5. Cette brillance étonnante

est évidemment due principalement à l’augmentation

d’activité provoquée par l’intense rayonnement

solaire. Mais un autre phénomène est entré en jeu,

bien connu des ménagères, et qui rend visibles les poussières à contre-jour.

Cet effet de « forward scattering » ou « diffusion vers

l’avant » a peut-être fait gagner de précieuses

magnitudes à McNaught jusqu’à la rendre assez facilement

visible en plein jour avec une magnitude surpassant celle de Vénus.

Avant le périhélie, la comète était bien placée

en soirée pour les observateurs de l’hémisphère

nord. À condition bien sûr de ne pas avoir un horizon bouché,

car elle restait très basse sur l’horizon (moins de 10 degrés). À condition

aussi de ne pas profiter des dépressions qui ont continuellement

rempli le ciel belge d’une épaisse couche nuageuse...

De fait,

dans nos régions, le ciel est resté obstinément couvert.

L’évolution de la comète n’a pu être suivie

que grâce aux observations faites depuis d’autres pays, ou

par des télescopes spatiaux lorsque la comète était

au voisinage du Soleil.

De jolies images ont pu être obtenues depuis la région de

Munich à l’occasion de brèves éclaircies (nous

présentons ci-dessous des images fournies par Jean-Luc Dighaye

d’EurAstro,

et par Martin Dietzel depuis le siège de l’ESO).

Le 9 janvier en début de soirée,

quelques éclaircies apparues dans le ciel de Munich permirent à C.Poizat

et J.L. Dighaye

d'observer la comète qui se couchait en jouant à cache-cache

avec les nuages. Magnitude estimée aux environs de -2.

Nikon D100,

550mm f/6.3 Maksutov, ISO 200, poses de 1/8s à 1/2s.

Le 10 janvier, toujours depuis Munich, la comète

put être apercue épisodiquement.

Cette pose de 1.5s a été prise

par Martin Dietzel avec un Canon EOS 10D muni d'un télé de

400mm à f/5.6.

Comme pour toutes les images présentées

ici, aucun guidage spécifique n'a été utilisé.

J.-L. Dighaye note que la comète était aisément visible

en plein jour aux jumelles et, finalement, à l’œil nu

le 13 janvier une demi-heure avant le coucher du Soleil. La magnitude était

estimée à -5 ou -6. La faible élongation par rapport

au Soleil la rendait cependant moins spectaculaire que les jours précédents

après le coucher du Soleil.

Autres vues de la comète le 10 janvier

par Jean-Luc Dighaye

Le 13 janvier, la comète était visible

aux jumelles durant la journée et

est devenue visible à l'oeil

nu 1/2 heure avant le coucher du Soleil.

Photo depuis Munich par Jean-Luc Dighaye (Nikon D100 avec un télé de

550mm à f/6.3 Maksutov)

C’était alors le moment de s’intéresser

aux observations depuis l’espace. Là, pas de problème

de météo

mais les plus puissants observatoires spatiaux tels que Hubble (HST)

et Spitzer sont incapables d’observer près du Soleil. Heureusement,

plusieurs télescopes destinés à l’étude

du Soleil ont pu apercevoir la visiteuse.

Le vénérable observatoire solaire SOHO (NASA/ESA) est en

fait un habitué des comètes. Il s’agit d’ailleurs

du plus grand chasseur de comètes de tous les temps avec déjà plus

de 1200 découvertes à son actif – découvertes

généralement faites par des amateurs qui scrutent les images

SOHO publiées sur le web. Habituellement ce ne sont que de petites

comètes frôlant le Soleil, ou s’y précipitant

et, pour la plupart, elles font partie des débris d’une

ou l’autre grosse comète qui s’est fragmentée

il y a quelques siècles en passant très près du

Soleil. Les comètes « sungrazers » du groupe de Kreutz

en sont l’exemple le plus frappant. Parfois, la chance permet de

capturer un plus gros gibier, comme la comète NEAT C/2002 V1 en

2003 ou 96P Machholz en 2002.

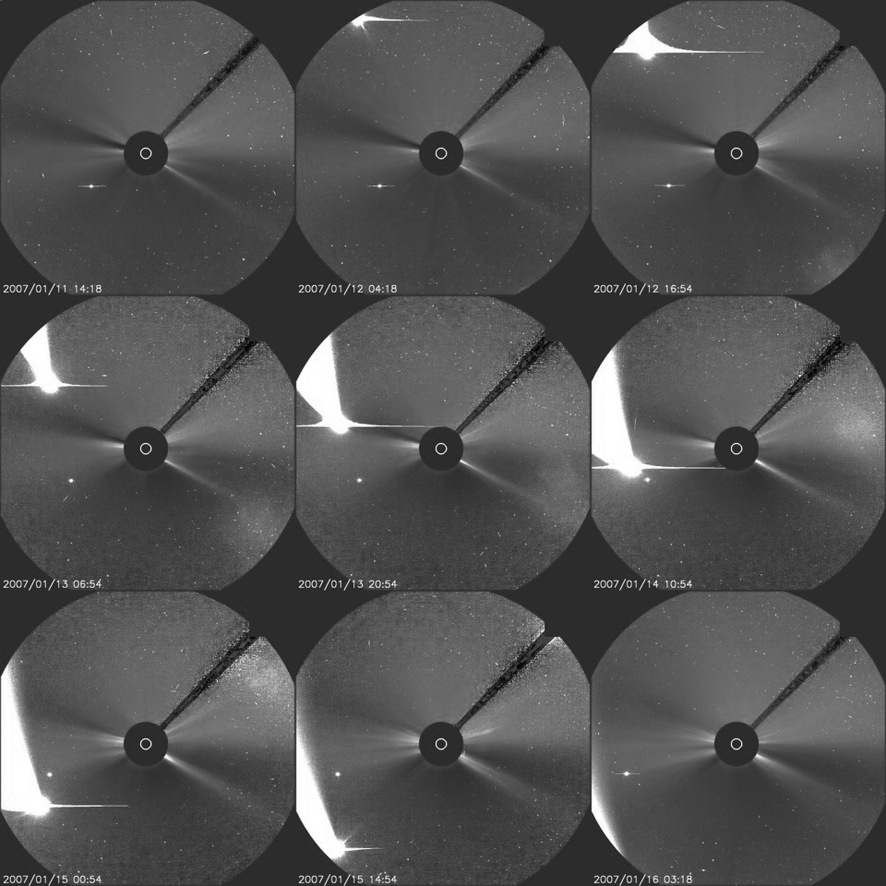

Ce fut aussi le cas pour notre comète qui traversa le champ du

coronographe LASCO 3 de SOHO du 12 au 16 janvier avec en prime, le 14,

une conjonction de la planète Mercure

(voir image ci-dessous).

La comète était tellement brillante que l'image de McNaught est

fortement saturée (ce qui se remarque à la

ligne horizontale, une espèce de moustache, barrant le noyau),

preuve de l’éclat extrême de la nouvelle comète.

La

comète McNaught traverse le champ du coronographe LASCO 3 de SOHO

du 12 au 16 janvier 2007.

La

comète McNaught traverse le champ du coronographe LASCO 3 de SOHO

du 12 au 16 janvier 2007.

Voir aussi l'animation

suivante (@SOHO/NASA).

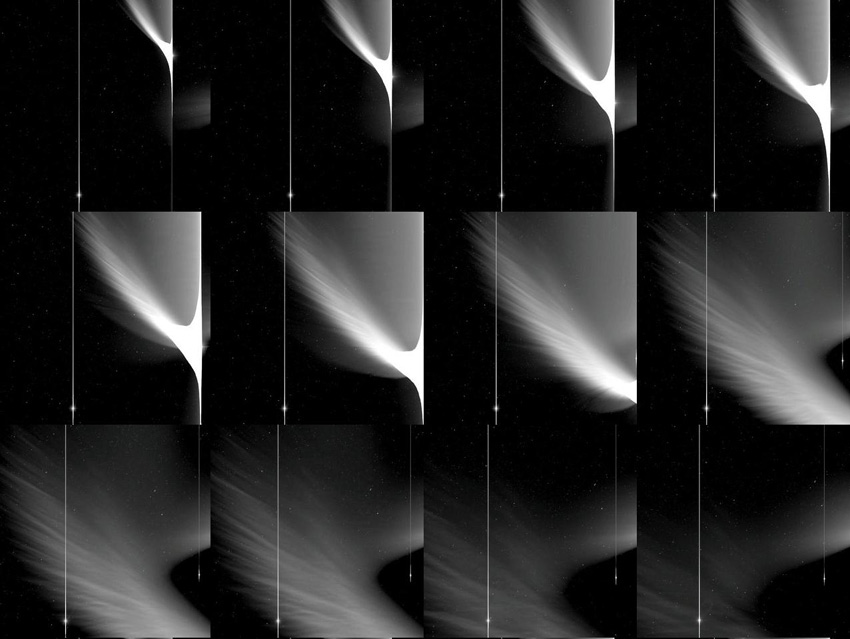

Un nouvel observatoire spatial solaire de la NASA,

STEREO, a fait ses premières

armes avec une image de la comète. En effet la toute première

image prise par son « imageur héliosphérique » SECCHI-HI,

le 11 janvier, a révélé l’astre chevelu dans

toute sa splendeur. Cette caméra observe l’espace entre la

Terre et le Soleil afin de déceler des tempêtes solaire pouvant

menacer notre planète. Sur cette image, la queue de la comète

s’étend sur 7 degrés et présente une série

de stries, préfigurant l’évolution qu’elle allait

connaître ensuite.

Vue de la comète entre le 11 et le 18 janvier par la caméra SECCHI-HI

de l'observatoire

spatial STEREO. La queue de la comète présente des stries très

prononcées.

Voir aussi l'animation

spectaculaire de ce passage.

Après le passage au périhélie, ce fut au tour des

observateurs de l’hémisphère sud de profiter du spectacle.

Et quel spectacle ! Repérée en plein jour par un des auteurs

(EJ) avec des jumelles le 15 janvier depuis Paranal, elle fut visible à l’œil

nu le lendemain quelques minutes après le coucher du Soleil, jouant à cache-cache

avec de malheureux nuages présents au-dessus du Pacifique. Le

17 janvier, sa brillance dans le ciel crépusculaire augurait d’un événement

exceptionnel. Il s’était formé tout un éventail

de queues.

Les premières soirées, seule leur extrémité dépassait

de l’horizon car le noyau était trop près du Soleil.

Ces draperies faisaient penser à une aurore polaire. En s’écartant

du Soleil, la comète devint visible dans son entièreté les

nuits suivantes et dévoilait son extraordinaire parure.

Telle une aurore boréale, une multitude

de queues apparaissent clairement le 18 janvier dans le ciel noircissant

de Paranal,

une vingtaine de minutes après le coucher de la comète

sur l'Océan Pacifique.

Canon ESO 350D, 35mm zoom à f/4,5, 30secondes de pose à 1600 ISO

(@ Emmanuël Jehin)

À partir du 19 janvier, la comète pouvait en effet être

observée de plus en plus longtemps dans un ciel presque totalement

noir. Le spectacle était alors magnifique : la queue de la

comète,

fortement courbée et présentant un fort gradiant de

brillance, s’étendait sur plus de 30 degrés pour

toucher de nouveau l’horizon ! La structure complexe de la

queue est tout à fait

remarquable avec ces nombreux « rayons » régulièrement

espacés, visibles à l’œil nu dès

que le ciel était assez noir.

Le 20 janvier, c’est une conjonction

rapprochée entre un croissant de Lune de deux jours et Vénus

qui est venu s’ajouter au décor... Un spectacle bien

calculé dont

seule la nature à le secret. Quelques jours plus tard, la

Lune croissante est devenue de plus en plus gênante, effaçant

progressivement les délicates volutes des parties les plus

lointaines et faibles de la queue. D’autant plus que la comète

s’éloignait

chaque jour un peu plus du Soleil et de la Terre (perdant environ

0.5 magnitude par jour).

Les photos d’après le périhélie que nous présentons

ci-dessous ont été prises par Emmanuël Jehin depuis l’observatoire

de l’ESO de Cerro Paranal situé à 2500 m d’altitude

dans le désert de l’Atacama.

La comète se déploie

majestueusement le 18 janvier au dessus d'un des "petits" télescopes

auxiliaires (AT pour Auxiliary Telescope) du VLTI (l'interféromètre

du VLT). Ces télescopes ont été construits par

la firme liégeoise AMOS. Vénus se couche au dessus de

la passerelle d'accès à la plateforme où se trouvent

les télescopes.

Canon EOS 350D, 35mm zoom à f/5,0, 30 secondes de pose à 400

ISO. (@ Emmanuël Jehin)

Photo réalisée le 20 janvier depuis

la plateforme du VLT. La Lune est en conjonction avec la queue de la

comète. Vénus vient de se coucher.

Deux AT du VLTI ainsi que le réseau de rails sur lesquels ils se déplacent

sont visibles sur cette image.

Canon ESO 350D, 18mm zoom à f/3,5, 72 secondes de pose à 1600

ISO. (@ Emmanuël Jehin)

Photo réalisée le 21 janvier depuis le site du nouveau télescope

infrarouge à grand champ (VISTA) de l'ESO, situé à 2km à l'est

de Cerro Paranal.

La couche de nuages qui recouvrent presque continuellement l'océan est

bien visible, grâce à l'éclairage de la Lune.

Canon EOS 350D, 20mm zoom à f/4,5, 80 secondes de pose à 1600

ISO. (@Emmanuël Jehin)

Des comètes présentant plusieurs

queues ont déjà été observées par

le passé, la plus célèbre étant sans doute

celle de 1744 (de Chéseaux) pour laquelle la comparaison avec

une aurore avait aussi été évoquée. L’origine

de la multiplicité des queues était cependant mystérieuse.

Le dessin d'époque ne rend certainement

pas justice

à la comète de Chéseaux de 1744 et ses

multiples queues

Plus près de nous, la comète West en 1976 (voir image ci-dessous)

avait montré une queue étalée avec de nombreuses stries.

Au cours du XXe siècle,

les comètes Seki-Lines 1962 II, Mrkos 1957 V ainsi que la grande comète

1910 I avaient suscité la

curiosité avec des appendices analogues. On comprend maintenant mieux

la formation de ces structures.

Plusieurs phénomènes sont en jeu. Il y a bien sûr le fait

que, tournant vite autour du Soleil, les jets émis par le noyau prennent

successivement des directions différentes. La rotation du noyau sur lui-même

intervient donc puisque l'activité des

sources est contrôlée par le rythme jour-nuit de la comète.

Une fois éjectée,

les poussières sont soumises aux lois de la mécanique céleste,

c'est-à-dire à la

force de gravitation, mais aussi à des forces non gravitationnelles comme

la pression de rayonnement et celle du vent solaire. Plus les poussières

sont fines, plus l'influence de ces forces non gravitationnelle est importante.

Il apparaît ainsi une ségrégation

des grains de poussière en fonction de leur masse. L'effet est d'autant

plus complexe qu'intervient la désagrégation progressive des grosses

particules en poussières

de plus en plus fines dont les mouvements sont différents. La fragmentation

de gros grains le long de leur trajectoire serait ainsi à l'origine de

stries inclinées par rapport à la

queue générale. L'explication détaillée du phénomène

reste cependant à établir.

Le caractère exceptionnel

de cette comète apparaît lorsqu’on la compare aux

plus belles comètes des derniers siècles. La comète

de 1744 dont nous avons parlé a atteint la magnitude –7

et était visible en plein jour. Comme McNaught, c’est

quelques jours après le périhélie qu’elle

a montré une demi-douzaine de queues. Il s’agit donc peut-être

de l’astre que l’on peut le mieux comparer à McNaught.

En 1976, la comète West a montré une queue très large, mais

moins structurée que McNaught. Elle n’a pas non plus atteint une

magnitude comparable de sorte qu’on doit remonter à 1965, avec la

fameuse comète Ikeya-Seki, pour trouver un astre plus brillant. Son noyau

a peut-être frôlé la magnitude –15 et était visible

sans difficulté en plein jour. Au lieu d’un éventail, cette

comète présentait une très longue queue torsadée.

L’aspect offert par une comète peut dépendre d’une

foule de paramètres comme l’orientation de l’axe de rotation

du noyau et la position des sources des jets à sa surface, ainsi que de

la position de la Terre par rapport à l’orbite.

|

|

En 1976, la comète West (C/1975 V1) montrait aussi une queue striée. Photo réalisée au début du mois de mars 1976 par Peter Stättmayer depuis Munich (Allemagne) |

|

Ikeya-Seki fut probablement la plus brillante

des comètes du xxe siècle mais deux autres, en 1910 et

1927, n’étaient pas loin derrière. Enfin, remontant

un peu plus loin, on ne peut manquer de parler de la comète

de septembre 1882 qui, semble-t-il, doit être classée

dans une catégorie à part de super-comètes, tant

elle était exceptionnelle. On parla, peut-être avec une

certaine exagération, d’une magnitude de -20. Un tel astre

attirerait-il de nos jours l’attention de nos médias ?

|

|

La comète Ikeya-Seki, phototgraphiée par Dr Roger Lynds en 1965 |

|

L’extension de la queue était considérable et, en s’incurvant

vers le nord, ses extrémités atteignaient les zones visibles

depuis l’hémisphère nord, ce qui était tout à fait

inattendu. C’est ainsi que les pseudo-aurores avaient pu être

photographiées depuis le Colorado dès le 17 janvier. Ensuite,

pendant plusieurs jours, des observateurs de l’hémisphère

boréal s’évertuèrent à voir le bout des

queues de la comète. Il fallait des sites d’altitude et un

ciel d’une grande pureté pour distinguer ainsi quelques

bandes.

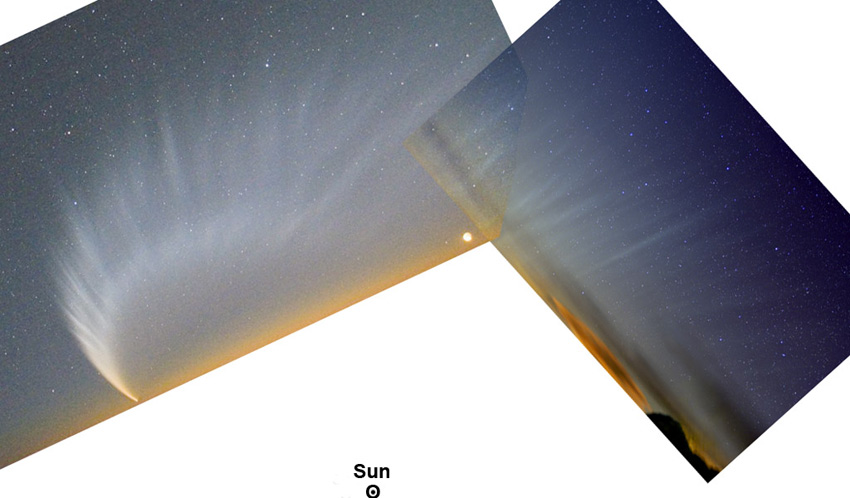

Composition de deux photos de la comète

McNaught prises le 20 janvier 2007 depuis Cerro Paranal dans l'hémisphère

sud (à gauche, par S. Deiries,

ESO) et le 19 janvier depuis les Alpes de Carnic, en Italie dans l'hémisphère

nord (à droite,

par M. Fulle, APOD le

24 janvier). La queue était si grande qu'elle était visible des

deux hémisphères. L'image couvre 65 degrés en déclinaison,

de -50 degrés Sud (constellation

de la Grue) à +15 degrés Nord dans Pégase (à droite), équivalent à environ

150 millions de kilomètres, soit environ la distance de la Terre au Soleil.

La Grande Comète de 2007 s’éloigne maintenant, mais

au moment où nous écrivons ces lignes elle reste encore bien

visible pour l’hémisphère sud, et ce malgré la

Lune ou, dans une certaine mesure, les lumières urbaines.

La comète vue depuis les hauteurs de Santiago

du Chili.

© Stéphane Guisard, www.astrosurf.com/sguisard

Au grand dam des astronomes,

lorsqu’elle resplendissait de tous ses

feux, la comète a toujours été trop basse pour être

observée avec les grands télescopes.

Si de superbes images

ont pu être obtenues, les spécialistes auraient bien aimé pouvoir

profiter des équipements sophistiqués du VLT par exemple,

pour dévoiler les secrets de ces astres qui restent encore bien

mystérieux.

Quelques

liens où admirer la comète :

Quelques

liens où admirer la comète :

- McNaught depuis Paranal :

http://www.groupeastronomiespa.be/mcnaught/

- McNaught depuis Siding-Spring :

http://msowww.anu.edu.au/~rmn/C2006P1new.htm

http://members.ozemail.com.au/~loomberah/mcnaught.htm

- Galeries photo à travers le monde :

http://www.spaceweather.com/comets/gallery_mcnaught.php

http://skytonight.com/community/gallery/skyevents/5129766.html

- Les photos depuis l’ESO :

http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2007/pr-05-07.html

- Observations scientifiques de McNaught au NTT (La Silla)

par les auteurs et collaborateurs

(ESO PR):

http://www.eso.org/outreach/press-rel/pr-2007/pr-07-07.html

- Gary Kronk's cometography :

http://cometography.com/lcomets/2006p1.html

- Seiichi Yoshida's McNaught webpage :

http://www.aerith.net/comet/catalog/2006P1/2006P1.html

- McNaught passe près du Soleil : le film de SOHO sur

APOD :

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap070120.html

- Les grandes comètes du passé :

http://cometography.com/past_comets.html