|

Petites Merveilles : Ophiuchus

(le Serpentaire)

Tom Trusock - 06/09

Traduction: P.

Henrotay

La version originale de cet article (en

anglais) se trouve sur le site de

CloudyNights.

Barnard 72

(The Snake Nebula) - Une des nombreuses nébuleuses obscures dans Ophiuchus :

image de

Hunter Wilson

Cette vaste constellation culmine

aux environs de minuit le 12 juin et, à mon sens, a toujours représenté le signe

avant-coureur

de l'été. Comme beaucoup de constellations, plusieurs mythes lui sont associés,

les plus classiques étant liés à Esculape, le chirurgien à bord de l'Argo, le

vaisseau de Jason.

Voilà des dizaines d'années que je suis astronome amateur, mais je suis toujours

impressionné par la taille de cette constellation. Avec Hercule à sa

frontière nord, et le Scorpion et le Sagittaire au sud, elle s'étend de +14 à -30 degrés

de déclinaison, et couvre presque trois heures en ascension droite, coupant le

Serpent en deux..

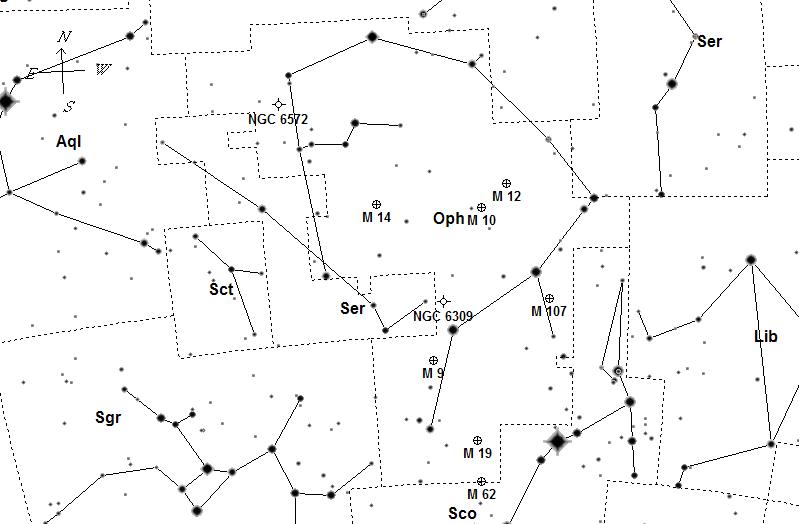

Vue au chercheur

- regardons vers le sud, début juin vers minuit.

L'étoile la plus brillante est Rasalhague, de magnitude 2, située au sommet de

la forme de cloche caractéristique de la constellation. L'étoile la plus

intéressante en son sein est probablement la naine rouge de magnitude 9,5

appelée Etoile de Barnard. Découverte en 1916 par E. Barnard, elle est

distante de nous de 6 années-lumière (ce qui en fait la deuxième étoile la plus

proche de nous) et a un mouvement propre dans le ciel d'environ un degré tous

les 350 ans. L'Etoile de Barnard se rapproche de nous rapidement - environ 87

miles par seconde - et sera à une distance minimum (3,8 années-lumière) dans

environ 8000 ans.

Ophiuchus est aussi le siège de l'ancienne constellation appelée le Taureau de Poniatovski,

placée là en 1777 en l'honneur du Roi de Pologne. Cet astérisme de 3 degrés

rappelle le Taureau et est bien cadrée dans un télescope à grand champ ou dans

des jumelles.

Passons maintenant aux objets du ciel profond :

Se situant au milieu de la Voie Lactée, ce n'est pas une surprise que la

constellation soit si riche en amas globulaires. En fait, environ un amas

globulaire sur six de notre Voie Lactée se trouve dans les limites de cette

constellation, avec 7 d'entre eux qui sont des objets de Messier assez lumineux

(au total: 25 parmi les 158 connus). Les galaxies sont nombreuses, mais la

plupart sont trop peu lumineuses pour être visibles dans des télescopes

d'amateur courants. La plus lumineuse est NGC 6384, de magnitude 11.6 mais de

faible luminosité surfacique. De façon étonnante, seul un amas de galaxies (AGC 2163)

est mentionné. Il y a également pas mal de nébuleuses planétaires - la plupart

bien faibles mais au moins deux (parmi quelque 160 et plus) sont accessibles aux

petits télescopes et font partie de notre liste de ce mois. Si vous être

amateur de nébuleuses obscures, Ophiucus en regorge. Une

des plus connues de l'hémisphère nord, visible à l'oeil nu, mais probablement

plus adaptée à la vision binoculaire, c'st la Pipe Nebula, une chaîne de nuages

obscurs de 7 degrés de long, qui peut être trouvée au sud de Theta Oph.

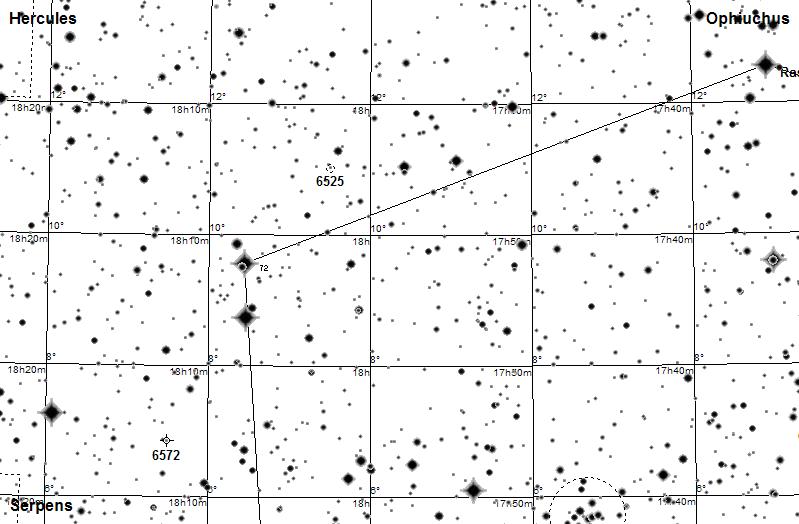

Les objets que nous allons explorer dans cet article incluent les sept objets de

Messier présents dans Ophiucus, et deux nébuleuses planétaires, petites mais

brillantes. Pour ceux qui aiment les listes, voici les amas globulaires en

ordre décroissant de magnitude.

M12

M62

M10

M19

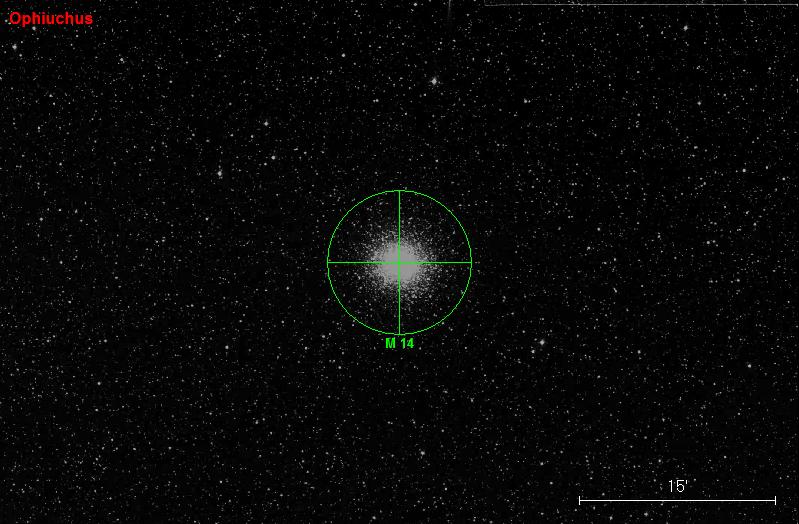

M14

M107

M9

Tous devraient être visibles dans des jumelles, même si identifier certains

d'entre eux sera un défi dans les optiques les moins puissantes. Les nébuleuses

planétaires que nous allons visiter sont:

NGC 6572 ("Blue Racquetball")

NGC 6309 ("the Box")

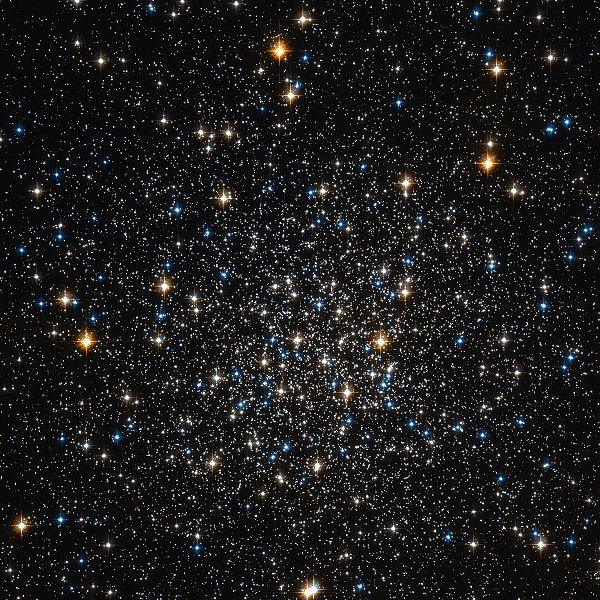

M12 - image Hubble

M12 - image Hubble

Démarrons au centre de la constellation avec les amas globulaires M10 et M12.

Avec une magnitude de 6.6 et 6.1, ces deux amas sont facilement visibles aux

jumelles sous un ciel raisonnablement noir, et M12 devrait être visible à l'oeil

nu sous un ciel vraiment noir (et probablement au sud). Les deux amas sont

distants d'à peine trois degrés et un télescope à grand champ ou des jumelles

montreront bien la paire. Pour moi, ils ont une taille comparable - environ 15'

à 20', avec M10 peut-être un peu plus étendu. Je trouve M12 un peu moins

compact, et le découvre en suivant une ligne courbe plutôt irrégulière d'étoiles

plus lumineuses. Les dessins de Tara Wertelecki (qui observe avec un réflecteur

de 6”

à 100x) donne une excellente représentation de ce qu'on peut observer.

Tant qu'on est dans la région centrale, déplaçons d'environ 10 degrés à l'est de M10

et voyons M14. Si M12 et M10 sont situés du même côté du centre galactique que

notre Soleil, M14 est de l'autre côté et à double distance, soit quelque 30300

années-lumière.

M14- image DSS

Comme pour chacun des objets de ce soir, prenez le temps de voir comment cet

objet se comporte lorsqu'on augmente le grossissement. Avec un télescope de

taille modeste (à partir de 8 pouces), vous devriez commencer à voir une

certaine résolution de l'amas en étoiles individuelles en utilisant de forts

grossissements.

M9 - par

Hunter Wilson

Maintenant dirigeons-nous vers le sud sur environ 15 ¾ degrés pour découvrir

notre cible suivante, de mag 7.8

: M9. Si vous scrutez le ciel ou utilisez un télescope à grand champ, la

première chose que vous remarquerez, c'est qu'il y a deux amas globulaires dans

le même champ que M9, à environ 1 degré de distance l'un de l'autre : NGC 6536 (mag.

8.2) se trouve au NE, et un amas bien plus faible (mag. 9.5), NGC 6342, se

trouve au SE.

Dave Mitsky écrit -

M9

était facilement visible dans un chercheur Lumicon 11x80 . Il était résolu

avec le Newton Cavé Astrola de 12.5" à f/6.5 Cave, à 46x. A

83x, il y avait résolution partielle pour les étoiles en périphérie. L'amas

entier était résolu à 159x et avait un aspect quasi triangulaire à ce

grossissement.

M9 se trouve “au-dessus” et de ce côté du centre galactique à une distance

d'environ 25800 années-lumière.

M19 (Notez la forme allongée) -

par JimThommes

Dirigeons-nous au SSO pour trouver M19 et M62. Il y a une flopée d'amas

globulaires plus petits dans cette région, qui sont des objets intéressants en

eux-mêmes, en particulier dans un grand télescope. Une fois encore, avec des

jumelles ou un télescope à grand champ, vous les trouverez tous deux dans le

même champ, car ils se trouvent à environ 3.5 degrés l'un de l'autre. J'ai

trouvé qu'ils étaient tous deux visibles dans le champ de la lunette NP-101 avec

un oculaire Nagler 31mm. Si cette configuration n'a pas le grossissement

suffisant (ni le diamètre) pour résoudre l'amas globulaire, c'est une vision

extrêmement impressionnante. En réalité, M62 se trouve à environ 22 kiloparsecs

de nous, tandis que M19 se trouve à environ 28 kiloparsecs.

Dans ses observations faites avec un Cassegrain classique de 17” à f15, Dave Mitsky

note que :

M19

était facilement visible avec le chercheur de 5" à f/5. Vu dans le Cassegrain

de

17" à f/15 à 144x, il apparaissait de forme ovale avec 2 étoiles brillantes au

bord, et était partiellement résolu. En augmentant le grossissement à 259x,

j'obtenais une belle vue sur un amas complètement résolu. Un alignement

d'étoiles faibles, quasi équidistantes, pouvait s'observer à l'ouest de M19.

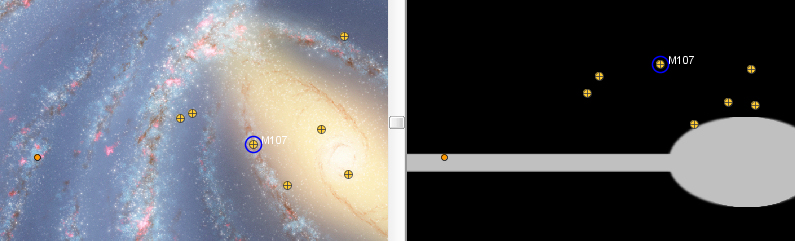

M107 - par

Hunter Wilson

Vous trouverez notre dernier objet de Messier à peu près à mi-chemin entre Zeta

et Phi Oph,

il est à une distance d'environ 21 kiloparsecs. Pour moi, la chose la plus

intéressante avec M107, c'est son cadrage. Il se trouve au centre de 4 étoiles

de mag. 11 formant une sorte de crucifix. Dans le graphique

qui suit, j'ai représenté M107, et indiqué le reste des amas globulaires de

Messier pour vous donner une idée de là où se trouvent ces objets par rapport à

nous. Pour illustrer la manière dont le gaz et les poussières interstellaires

affectent la visibilité, notez que ces amas brillants se trouvent du même côté

du noyau galactique que nous-mêmes, et se situent "au-dessus".

Terminons par deux de mes autres objets favoris de cette région, tous deux des

nébuleuses planétaires. Au passage, et contrastant en particulier avec les

autres objets de ce soir, ces deux là sont bien petits. Si vous éprouvez des

difficultés à les localiser, essayez avec un filtre OIII simplement tenu entre

votre oeil et l'oculaire, et que vous mettez et enlevez tour à tour brièvement.

Les étoiles vont s'atténuer, mettant les seules nébuleuses planétaires en

évidence.

NGC 6572 au chercheur

De mag 8.1, NGC 6572 (aussi connue sous le nom de Blue Racquetball) a une

couleur bleu-verte évidente à mes yeux, et ce dans à peu près n'importe quel

télescope - mais à chacun sa vue. Dave Mitsky note que, pour lui, l'objet

apparaît vert dans les plus grands télescopes, et bleu marine dans les plus

petits. Avec les nébuleuses planétaires, j'aime bien pousser le grossissement

pour essayer de voir l'étoile centrale. A cause de la luminosité surfacique de

cet objet particulier, je n'ai jamais pu la distinguer, alors qu'elle serait de

magnitude 13.6. Dans les télescopes plus grands, insérez un filtre OIII et vous

arriverez peut-être à voir des détails aux bords nord et sud de la nébuleuse.

NGC 6572 - par Bill W

Bill W a fourni l'image ci-dessus et note :

Même si l'image

que voici est une des moins esthétiques de mon cru, cette nébuleuse ne

manque pas d'intérêt : elle est si lumineuse qu'on brûle le centre avec des

poses de plus de 30 secondes, même avec un filtre à bande étroite. Elle est

bien plus lumineuse que tout autre nébuleuse planétaire que j'ai pu

photographier, parmi lesquelles l'anneau de la Lyre, cat's eye,

et blue

flash. Visuellement, c'est l'occasion de distinguer la couleur d'une nébuleuse

planétaire : avec mon SCT de 8", elle m'apparaît bleu pâle au travers de la

pollution lumineuse et de la brume. J'aimerais voir ce que ça donne sous un

ciel très noir et avec un plus grand télescope pour pouvoir mieux apprécier la

couleur.

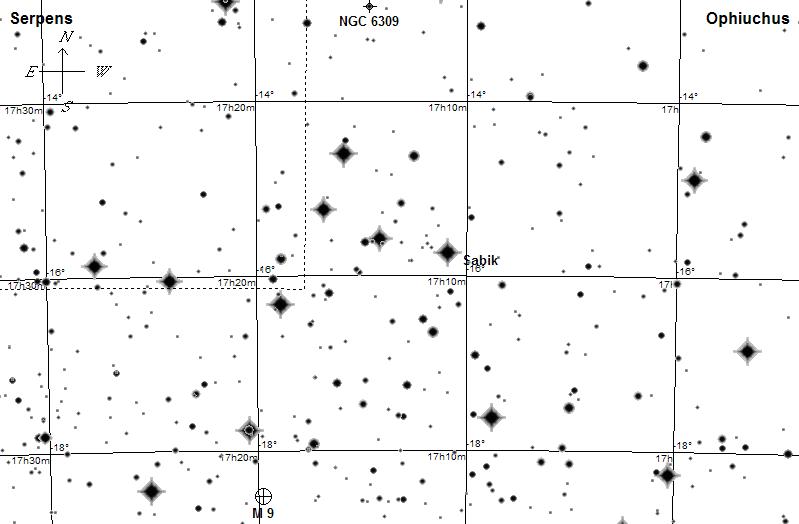

NGC 6309 au chercheur

De mag 11.5, NGC 6309 est bien plus basse dans le ciel et peut s'avérer

problématique pour les observateurs situés au nord, et qui essaient de la voir

au travers de la pollution lumineuse. Je me rappelle encore la première fois que

je l'ai vue. C'était avec un Dobson de 8” à f6, et j'ai observé une forme carrée

nettement définie. Des instruments plus grands montrent sa nature bipolaire

mais, tout comme John le décrit plus bas, moi aussi je n'ai pu observer l'étoile

centrale de mag. 14.4, et ce dans aucun télescope.

NGC 6309 - par Bill W

John Tatarchuk écrit :

Jolie,

bipolaire, deux lobes, un plus grand et plus lumineux que l'autre, séparation

sombre entre les deux lobes, pas d'étoile centrale avec ou sans filtre (elle

serait de mag 13 environ, proche du

lobe le plus brillant).

Deux suggestions d'objets-défi pour terminer :

Une nébuleuse planétaire intéressante pour ceux qui disposent d'un grand

télescope:

Minkowski's Butterfly. La plupart des nébuleuses planétaires qu'on observe

sont soit étendues et faibles, ou petites et brillantes. Butterfly est à

la fois petite et faible ! Utilisez un gros télescope et vous verrez que le

bipôle M 2-9 est tout à fait intéressant.

Les chasseurs d'amas globulaires motivés pourront aussi essayer d'observer

Palomar 6 and 15, qui se trouvent eux aussi dans Ophiuchus. Découverts par

photo via le Palomar Sky

Survey, ces deux amas globulaires sont tout à fait accessibles pour qui dispose

d'un instrument de diamètre suffisant.

A la prochaine -

-Tom T.

Lectures additionnelles

NGC 6502 from Best of AOP

http://www.noao.edu/outreach/aop/observers/n6572.html

Milky Way Globular Clusters

http://seds.org/~spider/spider/mwgc/mwgc.html

Si vous avez aimé cet article, vous trouverez le reste de la série (en anglais) ici.

http://www.cloudynights.com/category.php?category_id=170

Je serai ravi d'apprendre vos expériences sous le ciel nocturne - n'hésitez pas

à

me faire parvenir vos notes :

ttrusock@cloudynights.com

Merci d'indiquer si je peux citer vos observations dans de futurs articles.

Photographic Images Courtesy DSS: copyright notice

http://archive.stsci.edu/dss/acknowledging.html

Locational Images Courtesy Bill Tschumy, Where is M13?

http://www.thinkastronomy.com/

Hubble Images Courtesy STSCI: copyright notice

http://hubblesite.org/copyright/

Star Charts Courtesy Chris Marriott, SkyMap Pro 10 Used with Permission

http://www.skymap.com

Constellation Art from the Freeware Program Stellarium

http://www.stellarium.org

Un merci particulier à Olivier Biot pour son aide pour les fichiers PDF, et à

tous ceux qui prennent le temps de lire et de contribuer à ces articles.

|